2023年2月14日

ニュースリリースを中心に世の中の最新情報を発信するWebメディア

【セミナーご案内】においのメカニズムと定量評価 入門セミナー 2月27日(水)開催 主催:(株)シーエムシー・リサーチ

| 【セミナーご案内】においのメカニズムと定量評価 入門セミナー 2月27日(水)開催 主催:(株)シーエムシー・リサーチ |

| 先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ(千代田区神田錦町: http://cmcre.com/ )では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「においのメカニズムと定量評価 入門セミナー」と題するセミナーを、 講師に喜多 純一 氏 (株)島津製作所 分析計測事業部 GCTABU マネージャー)をお迎えし、 2019年2月27日(水)10:30より、 『ちよだプラットフォームスクエア』5階503会議室(千代田区錦町)で開催いたします。 受講料は、 一般:49,000円(税込)、 弊社メルマガ会員:44,000円(税込)、 アカデミック価格は25,000円となっております(受講料には資料代を含みます)。 セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください! http://cmcre.com/archives/40995/ 質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。 |

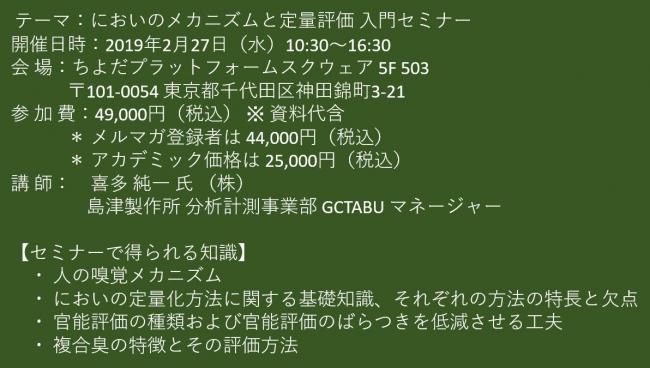

| においの定量化、 見える化が、 すんなりいかない理由として、 官能評価では、 視覚などの他の五感の情報に左右されやすい問題、 主観的な情報を完全には失くせない問題があります。 また、 GCMSなどの機器分析では、 濃度がかなり薄くてもにおいがする物質がある一方で、 全くにおいがしない成分があり、 どの濃度からにおいがするかは成分ごとにばらばらで、 物質の構造式からはどの濃度からにおうかが分からない問題、 また嗅覚が成分の濃度の対数量に比例して強さを感じる問題があります。 さらに一番多くのケースで問題になるのは、 いくつかのにおい成分が混ざることによりにおいを作っている複合臭の場合で、 この場合には、 全体のにおいにはほとんど寄与しないにおい成分が出てくる問題、 また全体においからは想像もつかないにおいの質成分が大きく寄与している問題、 多くの微量成分が集まって全体のにおいに寄与している問題があります。 これらの問題が起こる理由について、 嗅覚メカニズムも含めてやさしく説明し、 これらの問題の本質を見据えた上で、 それらの問題に対処しながら『においの見える化』を実現する方法について、 できるだけ平易に説明いたします。 1)セミナーテーマ及び開催日時 テーマ:においのメカニズムと定量評価 入門セミナー 開催日時:2019年2月27日(水)10:30~16:30 会 場:ちよだプラットフォームスクウェア 5F 503 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 参 加 費:49,000円(税込) ※ 資料代含 * メルマガ登録者は 44,000円(税込) * アカデミック価格は 25,000円(税込) 講 師: 喜多 純一 氏 (株)島津製作所 分析計測事業部 GCTABU マネージャー 【セミナーで得られる知識】 ・ 人の嗅覚メカニズム ・ においの定量化方法に関する基礎知識、 それぞれの方法の特長と欠点 ・ 官能評価の種類および官能評価のばらつきを低減させる工夫 ・ 複合臭の特徴とその評価方法 2)申し込み方法 シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイト http://cmcre.com/archives/40995/ からお申し込みください。 折り返し、 聴講券、 会場地図、 請求書を送付いたします。

3)セミナープログラムの紹介 1.においの形態 1-1 ガスとにおいの違い 1-2 においの種類としての異臭、 悪臭、 複合臭の違い 2.嗅覚の検知メカニズムから見た複合臭の特長 2-1 複合臭の特徴とその具体例 2-2 嗅覚的ホワイトといわれているものは? 2-3 複合臭の分析方法としてのオミッション法 2-4 複合臭の特徴であるマスキング現象 2-5 人の嗅覚メカニズムとは 2-6 嗅覚メカニズムから複合臭を考える 3.においの単位 3-1 におい物質濃度とそのにおいの強さの関係 3-2 においの強さの単位 臭気強度、 臭気濃度、 臭気指数、 その定義 3-3 検知閾値、 弁別閾値とは 3-4 におい質の単位は? におい物質とにおいの種類 最低どれくらいのにおいがあれば全体のにおいが表せるのか 官能によるにおい質の表現とQDA法 3-5 オルソゴナルなにおいとレトロネーザルアロマとは 4.においの定量化方法 4-1 においの定量化の歴史 日本における悪臭防止法、 悪臭22物質、 日本と海外のにおいの強さの決め方の違い 4-2 においの定量化方法の種類 官能評価法、 機器分析、 センサ方式、 におい識別装置 5.実際の官能評価法 5-1 分析型官能評価と嗜好型評価の違い 5-2 官能評価の種類とばらつきを低減させる工夫 5-3 装置を用いた官能評価 6.機器分析の種類と特徴 6-1 成分分析(GC,GCMS)装置 原理と応用、 2次元GC,GCMSとメリット、 成分分析に使われるサンプルの濃縮方法の種類と比較、 複合臭・複合香における成分の単離・同定方法、 におい嗅ぎGC,GCMSとその応用 6-2 1個のセンサを利用したにおいとは においセンサの種類、 利用上の注意 6-3 におい識別装置 複合臭とにおい識別装置の存在理由、 原理、 解析方法 7.異臭・悪臭の定量方法 7-1 異臭の場合 異臭分析システム(GCMS)の利用による異臭物質特定 希釈混合装置による異臭の混入実験 7-2 悪臭の場合 希釈混合装置を用いた臭気指数測定 におい識別装置を用いた臭気指数測定、 自動車室内臭の測定 8.複合臭の定量化のアプローチ 8-1 複合臭の主なにおい成分を求めるのか、 それとも官能評価での違いを明らかにしたいのか? 8-2 成分分析で、 複合臭の香気を再現した例 8-3 におい識別装置を用いて複合臭を評価するメリット 8-4 におい識別装置を用いた複合臭の分析例 においの近さ度合いを求める。 複合臭中の複合臭を切り取る。 においの強さ(臭気指数)を求める。 9.複合臭に対する最近のアプローチ 9-1 自動オミッション法による方法 オミッション法の難しさと自動オミッション法 自動オミッション法のメリット 自動オミッション法の実例 質疑応答、 名刺交換 4)講師紹介 【講師略歴】 1981年3月 京都大学 工学部 化学工学科卒業 2014年3月 九州大学大学院 システム情報科学府 電気電子工学専攻 博士課程卒業 【受賞歴、 表彰歴】 平成13年 におい識別装置FF-1 第4回日食優秀食品機械資材賞受賞 平成19年 におい識別装置FF-2A(社)においかおり環境協会 平成18年度 技術賞 平成23年 電気学会進歩賞受賞 平成26年 希釈混合装置FDL-1を用いた簡易官能評価装置(社)においかおり環境協会 平成26年度 技術賞/長年におけるにおい識別装置の開発研究(社)においかおり環境協会 平成26年度 学術賞 【主な研究論文及び著書(レビュー)】 J.Kita, etal :Quantification of the MOS sensor based Electronic nose utilizing trap tube, Technical Digest of the 17th Sensor Symposium,m301 (2000) 島津評論第59巻第1・2号 p.77~85(2002) 島津評論第64巻第1・2号 p.63~79(2007) アロマサイエンスシリーズ21〔6〕におい物質の特性と分析・評価 5章3半導体センサ(2) におい香り情報通信 第3章12.におい測定装置 p.177~p.187 超五感センサの開発最前線 2.3.7 におい識別装置の開発 p.197~p.205 Sensor and Materials vol.26 no.3 2014 149-161 味嗅覚の化学 においセンサおよびにおい識別装置を用いた臭気対策 p.207 5)セミナー対象者や特典について ★ アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、 地方公共団体、 および学校法人格を有する大学、 大学院の教員、 学生に限ります。 ★ 2名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、 2人目は無料、 3名目以降はメルマガ価格の半額となります。 【セミナー対象者】 ・ においを定量的に評価したいと考えている方 ・ においについての官能評価をもう少し信頼性のあるものにしたいと考えている方 ・ 今一つすっきりとした成分分析結果が得られず何が原因なのかを検討したい方 ・ 長年、 においに対しての課題を抱えている方 ☆詳細とお申し込みはこちらから↓ http://cmcre.com/archives/40995/ 6)関連セミナーのご案内 (1)商品開発の現場で使える! 感性・官能評価用アンケート設計と物性値への落とし込み 開催日時:2019年3月6日(水)10:30~16:30 http://cmcre.com/archives/38062/ ☆開催予定のセミナー一覧はこちらから!↓ http://cmcre.com/archives/category/seminar/seminar_cmc_f/ 7)関連書籍のご案内 ☆発行書籍の一覧はこちらから↓ http://cmcre.com/archives/category/cmc_all/ 以上 |